di Giorgio Pagnacco

Introduzione

La nutrizione di soccorso è una pratica fondamentale per gli apicoltori: si somministra zucchero in forma liquida (sciroppo) o solida (candito/panetti proteici) per supportare la colonia quando le scorte scarseggiano, per stimolare la ripresa primaverile o per compensare una carenza proteica. Questo articolo offre una panoramica pratica, con indicazioni su quando intervenire, vantaggi e svantaggi delle diverse forme di nutrizione, ricette casalinghe, modalità di somministrazione e suggerimenti stagionali, adattati sia per la zona costiera sia per l’entroterra/zone montane.

Quando e perché intervenire

Motivi comuni per nutrire le api:

- Scarso raccolto nettarifero (siccità, meteo sfavorevole).

- Fine stagione: rinforzare le scorte prima dell’inverno o per colonie deboli.

- Emergenza invernale: esaurimento delle scorte.

- Stimolo primaverile: favorire ripresa della covata.

- Carenza proteica: ripristinare deposizione di covata.

- Recupero post-raccolto: dopo asportazione di miele o trattamenti.

Regola pratica: nutrire solo se le scorte visibili sono chiaramente ridotte o se le previsioni climatiche suggeriscono periodi di scarsità.

Se possibile, preferire sempre l’uso del miele prodotto dai propri alveari come nutrizione di soccorso: è più completo e sicuro per la colonia. Riguardo al beneficio di nutrire con il miele delle proprie api rimando all’articolo “Nutrizione delle api“

Sciroppo vs candito — confronto pratico

Sciroppo (liquido)

Vantaggi:

- Facile e rapido da preparare.

- Stimola crescita della covata (ottimo in primavera).

- Può essere somministrato con vari distributori (superiore, a bottiglia, a telaio).

Svantaggi / rischi:

- Può fermentare se non concentrato correttamente.

- Maggior rischio di saccheggio in periodi di scarsità.

- Difficile da somministrare in pieno inverno (le api hanno difficoltà a gestire liquidi freddi).

- Richiede igiene e pulizia costante del distributore.

- Non equivalente al miele dal punto di vista nutrizionale.

Rapporti consigliati:

- 1:1 (zucchero:acqua) – stimolante, primaverile. per sviluppo.

- 2:1 (zucchero:acqua) – sciroppo più denso, indicato per accumulo autunnale (meno acqua da evaporare).

Candito / fondant (solido)

Vantaggi:

- Non fermenta, ideale per inverno.

- Minor rischio di saccheggio.

- Le api possono consumarlo anche a basse temperature.

- Facile da posizionare direttamente sul nido.

Svantaggi:

- Più laborioso da preparare o più costoso se acquistato.

- Se troppo umido può ammuffire o fermentare; se troppo asciutto può essere poco appetibile. Richiede utilizzo di acqua da parte delle api per trasformarlo.

- Alcuni tipi preparati in commercio contengono additivi o scarsa qualità degli ingredienti.

- Non equivalente al miele dal punto di vista nutrizionale.

Candito proteico

Aggiunge polline o farine proteiche per stimolare covata e sviluppo della colonia.

Vantaggi:

- Fornisce aminoacidi e stimolo proteico nei periodi di carenza di polline.

- Utile in fine inverno / inizio primavera quando le fonti naturali scarseggiano.

Limiti:

- La qualità della proteina è fondamentale.

- Non sostituisce polline fresco.

- Eccesso o ingredienti di bassa qualità possono fermentare o ridurre appetibilità.

Conclusione: utile solo se ben bilanciato e somministrato al momento giusto, non è una panacea.

Materie prime

- Miele dei propri alveari: migliore nutrizione, enzimi e micronutrienti, prima scelta.

- Candito commerciale: comodo, ma controllare ingredienti (assenza di sciroppi industriali, qualità zucchero).

- Zucchero a velo puro (senza amido): ideale per autoproduzione candito.

Ricette pratiche

Sciroppo 1:1

- 1 kg zucchero + 1 L acqua fredda o max 40°

- Per evitare la formazione di idrossimetilfurfurale (HMF) nello sciroppo, è consigliabile mantenere la temperatura sotto i 40°C.

- Portare a temperatura ambiente prima della somministrazione.

Sciroppo 2:1

- 2 kg zucchero + 1 L acqua tiepida max 40°.

- Portare a temperatura ambiente prima di somministrare.

- Per evitare la formazione di idrossimetilfurfurale (HMF) nello sciroppo, è consigliabile mantenere la temperatura sotto i 40°C.

Candito freddo

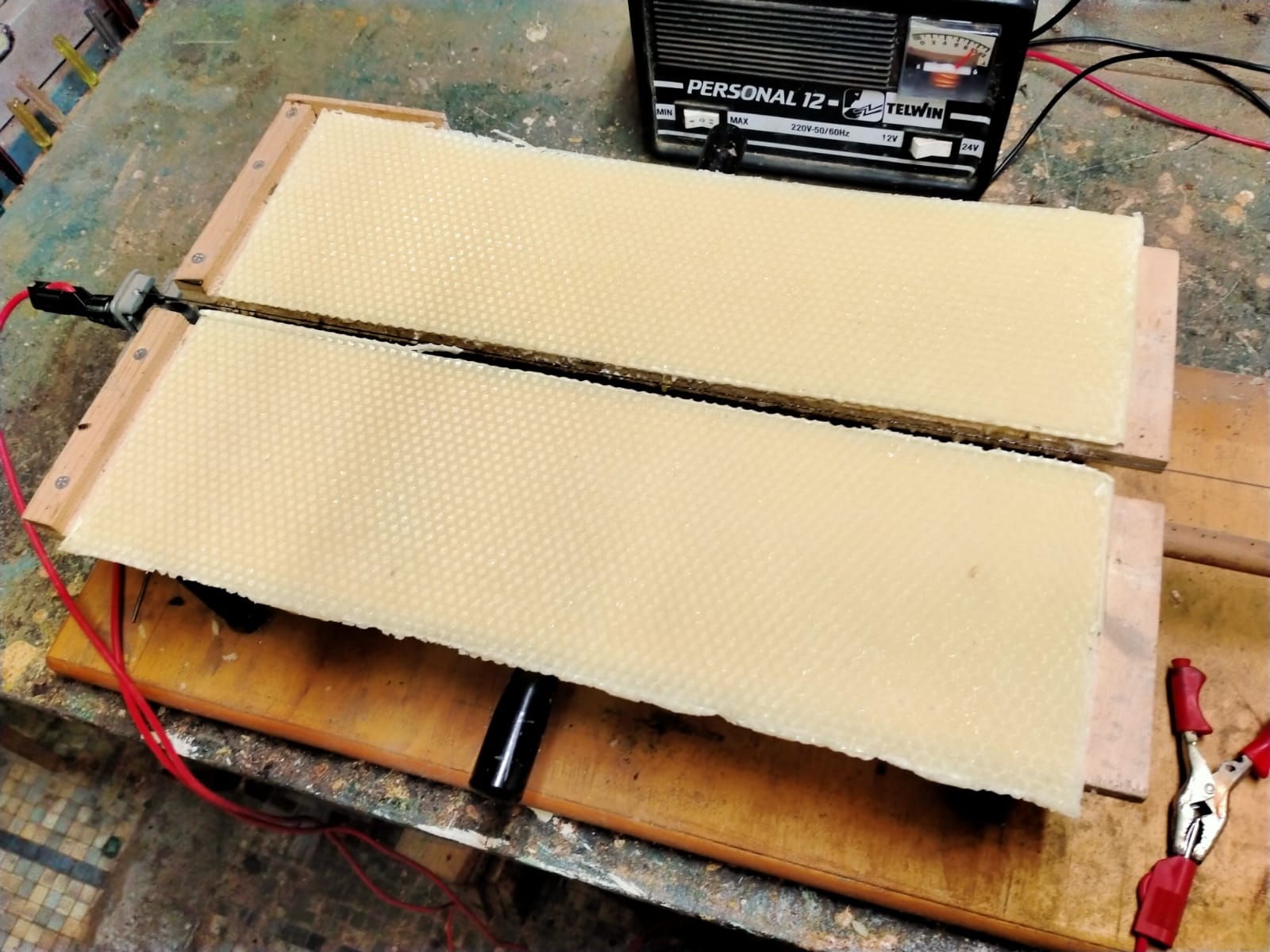

- 1 kg zucchero a velo + 80–150 g miele o sciroppo invertito.

- Impastare fino a ottenere pasta plastica modellabile.

- Variante proteica: aggiungere 20–40% polline o sostituto proteico.

Somministrazione

Sciroppo

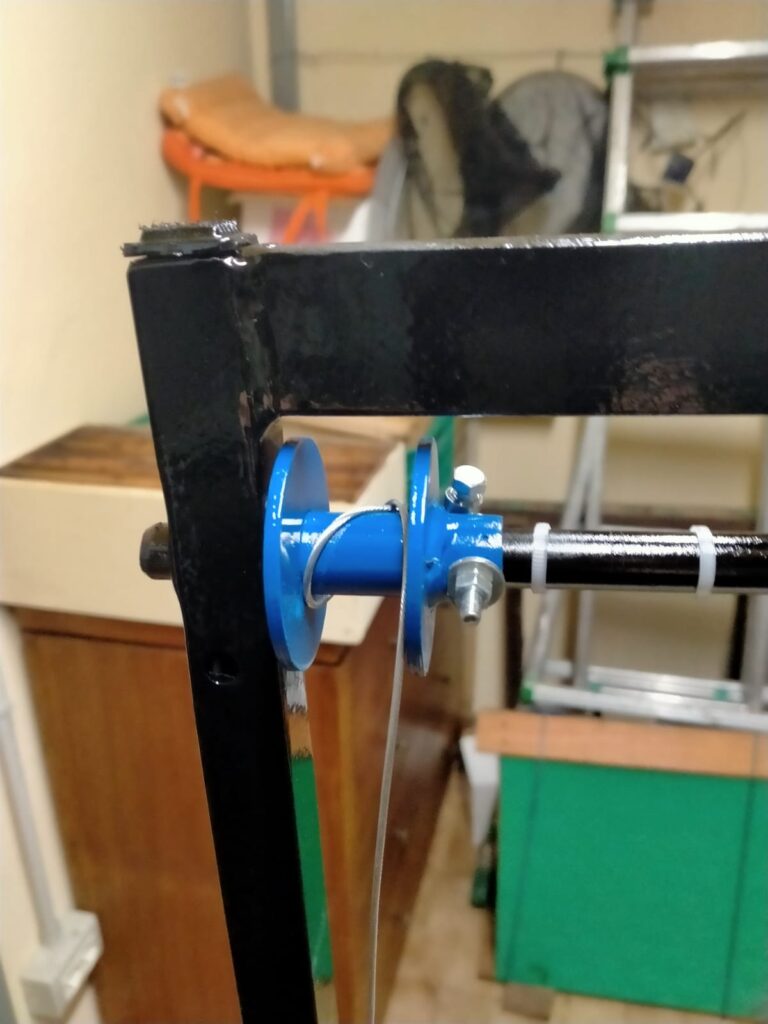

- Distributori superiori baravalle, a bottiglia, a telaio.

- Somministrare la sera o con bassa attività esterna.

- Evitare in pieno inverno con temperature basse.

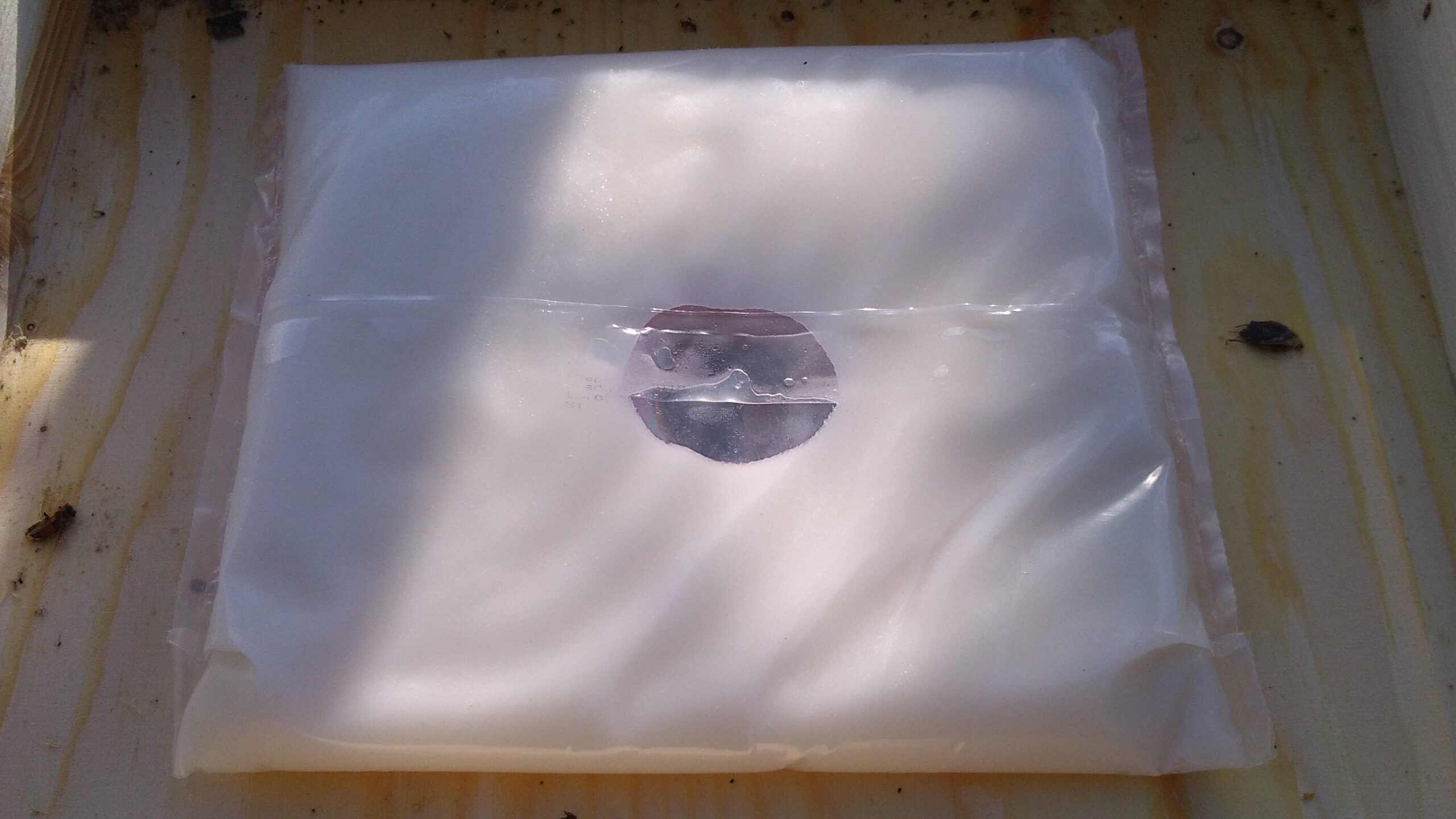

Candito

- Posizionare sopra i telai, vicino alla covata.

- Panetti proteici possono essere posti su griglie o supporti sopra le api.

Nota importante: Durante i periodi d’importazione nettarifera e in previsione di produzione di miele da commercializzare a scopo alimentare, onde evitare che le api portino zuccheri nel melario, sospendere la nutrizione di soccorso almeno due settimane prima del posizionamento dei melari! La presenza di zuccheri (sciroppi/candito) nel miele costituisce frode alimentare perché altera la composizione del prodotto naturale! L’eventuale nutrizione di soccorso può riprendere solo dopo aver rimosso i melari. Normativa: La legislazione europea vieta l’aggiunta di qualsiasi sostanza estranea al miele, che deve essere puro e non alterato.

Consumo e quantità

- Piccole quantità ripetute: 0,5–1 L sciroppo o 0,5–2 kg candito a seconda della forza della colonia.

- Patties proteici 100–300 g, 1–2 volte a settimana nelle fasi critiche.

Autoproduzione candito

Pro: risparmio, controllo qualità, possibilità di bilanciare proteine.

Contro: rischio igienico, fermentazioni, tempo di lavoro.

Buone pratiche

- Ingredienti certificati e di qualità.

- Pulizia distributori.

- Controllo di robbing (saccheggi), muffe o fermentazioni.

- Monitoraggio costante delle scorte e della covata.

Differenze stagionali: costa vs entroterra/zone montane

Costa (clima mite)

- Possibile assenza di blocco di covata in inverno.

- Regina depone continuamente → consumo energetico elevato.

- Api attive, uscita frequente → scorte maggiori necessarie.

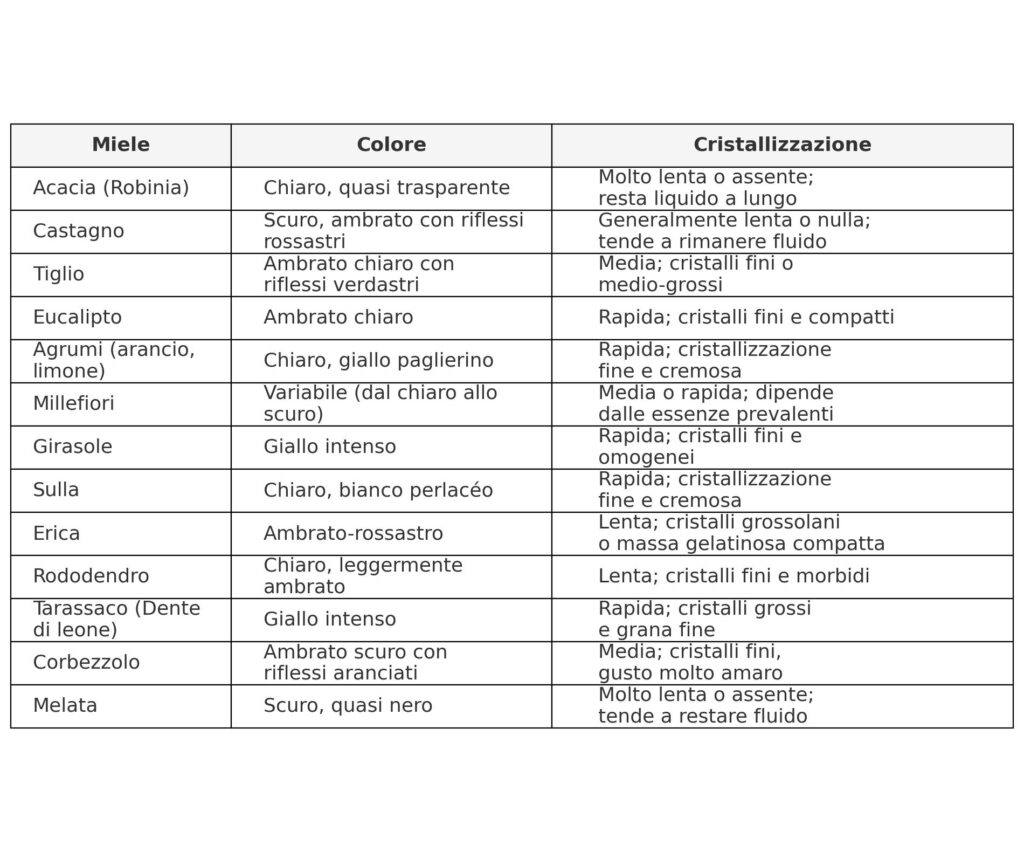

- Fioriture principali: nocciolo → erica → tarassaco →fruttiferi e rosmarino → acacia → castagno → lavanda → melata → edera → corbezzolo.

Entroterra / zone montane

- Clima più freddo → blocco di covata in inverno (anche se negli ultimi anni gli inverni si sono ridotti considerevolmente le regine riescono ad andare in blocco di covata), le api formano il glomere e uscendo meno (solo per voli purificatori) consumano meno.

- Fioriture posticipate almeno 20–30 giorni rispetto alla costa.

- Fioriture principali: nocciolo → tarassaco → fruttiferi → rosmarino → acacia -a proposito di quest’ultima va detto che negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento climatico con inverni meno rigidi e con gelate primaverili tardive che hanno messo a rischio a volte anche azzerando o limitando molto la fioritura dei fiori di Acacia (Robinia Pseudoacacia) – → castagno → erba medica → lavanda → melata → edera

Conclusioni pratiche

- Preferire miele proprio se disponibile.

- Sciroppo 1:1 per stimolo primaverile, 2:1 per accumulo autunnale.

- Candito stabile in inverno; proteico utile solo nelle condizioni giuste.

- Autoproduzione possibile con cura igienica.

- Monitoraggio costante di consumo, comportamento, covata.

- Sospendere nutrizione prima dell’importazione di miele per non alterare flussi naturali e qualità del prodotto.

Se vuoi fare una domanda al tecnico usa il form qui sotto.